Les sciences et les lettres obtinrent bien tard le droit de cité à Rome: c’étaient des étrangères que le glaive alla chercher sur le sol de la Grèce, et qui devaient finir par régner sur la terre de leur esclavage.

Le sixième siècle de Rome vit naître sa littérature : la langue latine, jusque-là sans harmonie, sans logique et presque sans règles, commença à se polir au contact de la langue grecque; et le besoin, bientôt la manie d’imiter les chefs-d’oeuvre d’une littérature parvenue alors à sa plus éclatante perfection, façonna l’idiome rude et informe des Romains à l’expression de toutes les idées. Cette réforme avait d’abord été l’oeuvre pénible des grammairiens, presque tous Grecs, presque tous esclaves; mais l’originalité de la tentative, les difficultés même de l’exécution ne tardèrent pas à séduire les esprits les plus distingués, et insensiblement tout le monde se mêla d’écrire. Les plaidoyers du Forum, les discussions politiques perdirent leur âpre simplicité pour faire place à des compositions soignées, prétentieuses même; le goût du théâtre, qui déjà devenait une fureur, offrit à ce travail d’imitation et d’enfantement des occasions merveilleuses. La révolution commencée par Livius Andronicus, Noevius, Ennius, Pacuvius, fit des progrès immenses; et, au septième siècle, Rome avait déjà une langue faite, une littérature féconde; Catulle et Lucrèce allaient paraître, et Cicéron était né. Nous aurions peine à comprendre la rapidité de cette marche ascendante qui, partant de ce qui n’est pas, s’élève tout de suite à ce qui est tout, si notre littérature ne nous présentait le même prodige dans un espace de temps moindre encore.

Enseignement

Il y avait à Rome des écoles, non-seulement dans les derniers temps de la République, mais à une époque même fort reculée, s’il faut en croire Tite-Live, puisque Virginie allait aux écoles du Forum (litterarum ludi), établies dans des salles publiques, in tabernis, lorsque le décemvir Appius voulut la faire enlever; et Virginie était fille d’un plébéien peu fortuné, ce qui prouverait d’abord que, dans toutes les classes, on sentait le prix de la première instruction, puisqu’on y faisait participer les filles même; puisque cette instruction se donnait à un prix modéré.

Au reste, l’exiguïté du savoir était sans doute en rapport avec la modicité du prix. On enseignait dans ces écoles la lecture (litteras), peut-être l’écriture et les chiffres, car nous ne pouvons dire le calcul. Il fallut des siècles avant qu’on y enseignât la grammaire, science tout-à-fait grecque, et qui suppose une philosophie très avancée.

Quant aux chiffres romains, ils devaient être d’un usage fort borné, la moindre opération d’arithmétique est impossible. Pour l’usage domestique, on calculait avec des jetons, et pour la science, avec des lettres; mais nous ignorons le mécanisme de leur emploi.

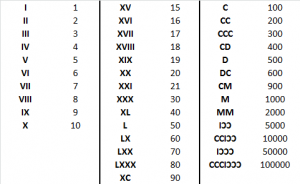

Voici le tableau des chiffres romains :

On voit que tout consiste dans l’emploi de quelques lettres majuscules: I pour l’unité, X pour la dizaine, L pour les cinq dizaines, C pour la centaine, M pour le raille, et une combinaison particulière de C renversés ou placés droit pour exprimer les nombres plus forts.

Ils n’avaient pas de signes pour les nombres au-dessus de 100000: ils les exprimaient en plaçant devant les mots bis, ter, decies, centies, etc.;

Ainsi :

![]()

Et pourtant, on avait besoin de ces signes assez fréquemment, ne fût-ce que pour rendre et vérifier les comptes de l’administration des provinces.

Au sixième et au septième siècle, Rome vit dans son enceinte des écoles plus importantes; alors, comme nous l’avons dit, la langue latine s’organisa, les sciences s’en emparèrent et la façonnèrent à leurs besoins. Les Grecs vinrent enseigner à leurs maîtres, non-seulement la grammaire, mais la dialectique, la rhétorique, la philosophie, les sciences naturelles. On connaît le fameux édit des censeurs Licinius Crassus et Domitius Ahenobarbus, en 662 de Rome (90 av. J.C.)1: il prouve l’aversion que les Romains avaient, pour tout ce qui tendait à changer les coutumes des ancêtres, et avec quelle ardeur pourtant la jeunesse courait à cet enseignement tout nouveau, qui semblait apporter la vie et la pensée dans le grand corps romain. L’extrême modération de la conclusion, qui ne fait que manifester le déplaisir des magistrats chargés de l’inspection des moeurs, prouve qu’ils sentaient eux-mêmes l’impossibilité de résister au torrent.

Il en fut des sciences physiques comme de la philosophie, la Grèce les apporta. Une chose surtout nous frappe en étudiant le caractère romain: c’est la profonde indifférence de ce peuple pour l’étude et les découvertes. Lorsque Alexandre parcourt l’Asie, ce sont des sciences qu’il va conquérir, aussi bien que des empires : Rome se promène, l’épée à la main, dans toutes les parties du monde, et Rome n’apprend rien; elle ravale le génie au rang des productions brutes du sol; elle dit à la Grèce: donne-moi des savants, comme à l’Arabie : donne-moi des parfums. Elle se pare de leurs leçons comme de la pourpre asiatique; mais elle-même ne fait rien pour la science. Jamais nous ne voyons le sénat prescrire les moindres études, les plus simples observations sur ce monde qu’il envoyait soumettre. C’est pitié de voir, dans un des plus grands écrivains de Rome, dans Tacite, une si prodigieuse ignorance en physique et surtout en géographie, la science de toutes que ce peuple aurait dû le mieux connaître, et cela après le beau siècle d’Auguste, dans un temps où Rome régnait depuis le nord de l’Ecosse jusqu’à l’embouchure de l’Indus!

Les arts ne prospérèrent pas beaucoup plus, si l’on en excepte l’architecture, qui eut de la grandeur et de la majesté avant que la Grèce ne vînt lui donner de l’élégance; la sculpture, avant cette époque, ne produisit que de lourdes statues; et, quant à la peinture, il n’en était pas question. Le Fabius qui fut surnommé Pictor n’avait fait autre chose que peindre le temple de la Santé. Quant aux images des ancêtres, ce devaient être d’assez tristes figures.

D’ailleurs, il n’y avait pour les arts et les sciences aucun enseignement public; il fallait voyager pour s’instruire, ou avoir, à grands frais, dans sa maison, des artistes et des savants étrangers. Tous les écrivains de Rome allèrent se former dans les écoles d’Athènes, et les connaissances qui formaient une éducation libérale ne se répandirent dans la jeunesse romaine que par les conférences et les lectures, auxquelles ils admirent ensuite dans leur intérieur, autant par vanité que par amour pour la science.

1. Renuntiatum est nobis, esse homines qui novum genus disciplinae instituerunt, ad quos jucentus in ludos conveniat; eos sibi nomen imposuisse, latinos rhetores. Ibi homines adolescentulos totos dies desidere. Majores nostri, quid liberos suos discere, et quos in ludos ilare vellent instituerunt. Haec nova, quae praeter consuetudinem ac morem majorum fiunt, neque placent, neque recta videntur. Quapropter et ils, qui eos ludos habent, et iis, qui eo venire consueverunt, visum est faciundum, ut ostenderemus nostram sententiam, NOBIS NON PLACERE.

Journaux, livres, bibliothèques, etc

Sous la République, et dès les premiers temps, le grand pontife était chargé de la conservation des annales du peuple romain. A cet effet, il inscrivait sur des tables tous les actes importans, et conservait ces tables chez lui, dans son atrium. Les agrandissemens de la puissance romaine faisaient croître annuellement le nombre et l’importance des faits à inscrire; cette publicité, quoique fort restreinte, devint en quelque sorte permanente, et les actes du peuple romain, acta populi romani, furent, sinon exposés continuellement à la vue et au contrôle de tous les citoyens, au moins consignés dans des recueils qu’il était permis aux magistrats de consulter, et que, par conséquent, un grand nombre de citoyens devait connaître. A cette sorte de publication officielle, qui mettait sous les yeux des Romains l’histoire de leur pays, se joignit plus tard, à ce qu’il paraît, mais on ne saurait dire à quelle époque, une publication journalière de tout ce qui se passait d’intéressant dans l’enceinte de Rome, comme les naissances et les morts remarquables, les mariages, les condamnations et autres actes juridiques, les nouvelles de toute sorte. Ce journal de Rome, appelé Acta urbana, Acta diurna, était sans doute affiché au Forum ou dans les basiliques, et c’est là que Caelius faisait copier par ses secrétaires les petites nouvelles qu’il envoyait à Cicéron, en Cilicie.

La difficulté de multiplier ce moyen d’annonces contribuait aussi sans doute à en atténuer les inconvénients: les lois, les plébiscites, les sénatus-consultes, les édits des préteurs, tout ce qui composait la législation était gravé sur le marbre, la pierre, l’airain, tout au moins sur le bois; le reste se traçait sur des tables enduites de ire, ce qui devait rendre la circulation des écrits peu commode, et leur conservation fort chanceuse. On fut bien longtemps avant de connaître l’usage de l’encre, et l’emploi des matières sur lesquelles on pouvait l’appliquer. Ce furent d’abord des bandelettes de lin qu’on enduisait d’une certaine substance pour empêcher qu’elles ne fussent trop facilement pénétrées par le liquide. Ces bandelettes, sur lesquelles on ne pouvait écrire que d’un côté, se roulaient et formaient ce qu’on appelait des volumes (volumina). La composition de l’encre, faite avec du charbon de pin résineux détrempé dans de la suie, et uni par une gomme épurée, la confection et la préparation des bandelettes, l’extrême rareté des manuscrits, la rareté encore plus grande des bons copistes, qui, pour copier, devaient comprendre, et les soins minutieux qu’exigeaient l’entretien et la conservation des volumes, rendaient les livres fort chers, et faisaient d’une bibliothèque un objet du plus grand luxe; encore parlons-nous ici des derniers temps de la République. On vit cependant bientôt des libraires, c’est-à-dire des copistes marchands, qui étalaient des volumes de grand prix sous des piliers, au Forum. On ne tarda pas non plus à connaître le papyrus, membrane d’un arbuste égyptien, employé depuis des siècles par ce peuple industrieux; mais les Romains s’en servirent comme de toutes choses, ce fut pour eux objet de conquête et non d’industrie; on le faisait venir d’Egypte tout préparé, sans s’inquiéter de la préparation. C’est de cette manière qu’on employait aussi le pergaminum, parchemin inventé à Pergame. Ce dernier offrait un avantage, on pouvait écrire des deux côtés; et, pour conserver les manuscrits, on n’avait pas besoin de les rouler, ce qui les rendait d’un entretien si difficile; on posait les feuilles à plat les unes sur les autres, et on les reliait avec des bandelettes de cuir plus ou moins ornées: cela s’appelait des tomes. Mais il fallait une continuelle surveillance pour garantir ces livres des insectes et de l humidité; on les plaçait sur des tablettes de cyprès enduites d’essence de cèdre, et il fallait souvent les dérouler ou les ouvrir.

On se servait d’encre assez rarement pour la correspondance épistolaire et pour le travail du cabinet: on employait de petites tablettes (codicilli) enduites de cire, et l’on traçait les caractères dessus avec la pointe d’un stylet (stylus). Ce stylet, à son extrémité supérieure, avait une tête aplatie et assez large, dont on se servait pour effacer en nivelant la cire de nouveau. On appelait aussi ces tablettes pugillaria.